광고에서 배우는 경영 통찰력<시리즈 43>...미국 '뉴 코크' 광고의 교훈

[외부 기고= 김병희 서원대 광고홍보학과 교수, 한국PR학회 제15대 회장] ‘새로운(New)’ 것처럼 좋은 것도 없겠지만 세상에 이처럼 진부한 말도 없다. 신제품과 새 시대를 넘어 새 정치에 이르기까지, 여기서도 저기서도 다들 새롭다고 하니 뭐가 진짜로 새로운 것인지 알 수 없을 때가 많다. 기업에서도 기존 제품에 약간의 성분을 더하거나 기능을 추가해 신제품이라고 즐겨 말한다. 자고나면 쏟아져 나오는 ‘새롭다’는 현란한 말잔치 때문에 어지러울 지경이다.

일찍이 문학평론가 김현 선생은 맹목적으로 새로운 것을 추구하는 경향은 콤플렉스의 일종이라고 하면서 ‘새것 콤플렉스’라는 이름을 붙였다. 새로운 것은 우리 모두에게 정말 좋기만 한 것일까? 1886년에 세상에 처음 나왔던 코카콜라는 브랜드 역사 100년을 맞이해 새로운 콜라라는 ‘뉴 코크’를 출시했지만 호된 역풍을 맞고 3개월 만에 철수했다. 코카콜라의 뉴 코크 사례에서 새로운 것이 꼭 좋은 것만은 아니라는 사실을 확인해보자.

제2차 세계대전 이후 60%가 넘던 코카콜라의 시장점유율은 1980년대 이후 계속 하향 곡선을 긋다가 1983년에는 24%까지 추락했다. 이런 상황에서 경쟁사 펩시콜라는 소비자에게 브랜드 이름을 가리고 어떤 콜라가 더 맛있는지 물어보는 길거리 블라인드 테스트를 했는데 대다수가 펩시를 선택했다. 이를 근거로 펩시는 ‘펩시 챌린지’ 캠페인을 전개해 코카콜라의 브랜드 가치에 적극적으로 도전했다. 당시 미국 소비자들 사이에서는 펩시콜라가 코카콜라보다 더 맛있다는 인식이 은연중에 퍼졌고 펩시콜라가 더 많이 팔리는 슈퍼마켓도 나타나기 시작했다. 코카콜라 경영진은 추락한 시장점유율을 끌어올리려고 대규모 소비자 조사 결과를 반영한 신제품을 출시했다.

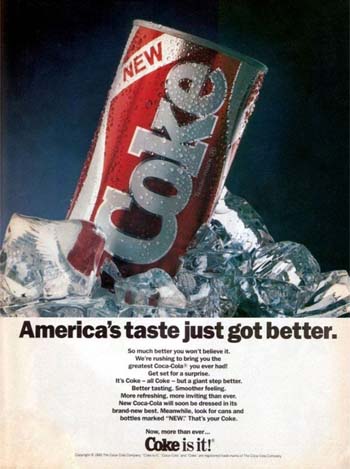

마침내 1985년 4월 23일, 미국 뉴욕의 링컨센터에서 코카콜라의 기자 회견이 열렸다. 로베르토 고이수에타(Roberto Goizueta) 코카콜라 사장은 700여 명의 기자들 앞에서 신제품 ‘뉴 코크(New Coke)’의 출시를 발표했다. 그는 이 자리에서 전통적인 제조법인 ‘코카콜라 공식(formula)’을 버리고 모든 콜라를 뉴 코크로 대체하겠다고 했다. 뉴 코크는 기존의 톡 쏘는 맛과는 달리 단맛을 강화한 콜라였다. 사전 조사를 해보니 뉴 코크의 맛이 기존의 코카콜라는 물론 펩시콜라보다 더 낫다는 결과가 나오자 경영진은 자신감이 넘쳤다. 따라서 인쇄광고의 ‘론칭’ 편(1985)에서도 맛을 환기하는 헤드라인을 썼다. “미국의 맛이 더 좋아졌습니다(America’s taste just got better).” 맛을 강조하면 펩시에 빼앗긴 시장을 되찾을 수 있으리라는 기대감이 반영된 헤드라인이었다.

뉴 코크의 TV광고 ‘론칭’ 편(1985)에는 우리에게도 익숙한 미국 코미디언 빌 코스비(Bill Cosby)가 광고 모델로 등장했다. 광고가 시작되자마자 그는 나지막한 목소리로 아예 대놓고 펩시소비자들을 호명한다. “펩시 마시는 분들 주목하세요. 코카콜라, 여태껏 가장 좋은 코카콜라의 새로운 맛을 소개합니다.” 뉴 코크를 한 모금 마시고 나서 이렇게 말한다. “제가 말하려 했던 모든 맛이자, 제가 말해야 할 모든 맛이네요. 말이 필요 없네요. 이거 진짜 좋네요.” 그 다음 장면에서는 앞에서 자기도 모르게 감탄사를 연발했다는 듯, “미안해요. 정말 미안해요. 휴~”하면서, 마지막 한 방울까지 다 넘기겠다는 듯 한껏 목을 뒤로 젖히며 콜라를 마신 다음 맛을 음미한다. 미소를 지으며 “Coke, is it!”이라는 자막과 함께 광고가 끝난다. 이 광고에서 재치 있는 표정 연기로 뉴 코크의 대변인 역할을 충분히 해낸 코스비는 1985년에 무려 10편의 코카콜라 광고에 출연했다.

적극적인 마케팅 활동을 전개한 탓에 뉴 코크에 대한 첫 반응은 좋았다. 출시 이틀 만에 미국인의 80%가 신제품을 인지했고, 뉴 코크를 공짜로 마셔본 소비자의 75%가 다시 구매하겠다고 답했고, 매출액도 전년에 비해 8%나 신장되었다. 하지만 거기까지였다. 며칠 안 돼서 코카콜라 본사가 있는 애틀랜타를 비롯한 미국의 남부지역을 중심으로 “이런 걸 왜 만들었죠?” “이전 코카콜라는 왜 안 나와요?” 같은 항의가 빗발쳤다. 언론과 텔리비전 토크쇼에서도 비난 여론이 비등했고 야구장의 전광판에 뉴 코크 광고가 나올 때마다 사람들은 야유를 보냈다. 심지어 뉴 코크의 수송 트럭이 소비자의 공격을 받는 사건도 언론에 보도되었다. 심지어 쿠바의 피델 카스트로조차도 뉴 코크의 출시는 미국 자본주의가 퇴폐하는 신호탄이라고 혹평했다.

고심을 거듭하던 코카콜라 경영진은 뉴 코크를 선보인지 77일 만인 7월 11일 오후에 ‘코카콜라 클래식’이라는 브랜드로 기존의 콜라를 다시 생산하겠다고 발표했다. 그때까지 코카콜라의 소비자센터 ‘1-800-GET-COKE’에는 40만 건의 항의 전화와 편지가 쇄도했다. 소비자센터에서 전화를 청취하던 정신과 의사는 전통적인 콜라의 단종을 마치 가족의 죽음처럼 이야기하는 사람도 있었다고 회고했다. 미국 ABC방송은 당시의 인기 드라마 '종합병원(General Hospital)'의 방송을 중간에 멈추고 간판 앵커인 피터 제닝스를 내세워 코카콜라 클래식의 부활 소식을 전했다. 코카콜라 본사에는 그 결정이 ‘미국 역사상 의미있는 순간’이라고 격려하는 전화도 이틀 동안 3만1600건이나 줄을 이었다.

뉴 코크는 출시한지 세 달 만에 시장에서 철수했고, 그 후 조금씩 생산되다가 2002년부터는 시장에서 완전히 사라졌다. 뉴 코크는 최악의 마케팅 사례로 손꼽히며 여러 경영대학원에서 실패 사례를 연구할 때 자주 거론되는 단골 메뉴가 되었다. 철저한 사전조사 결과를 바탕으로 신제품을 출시했지만 왜 실패했을까? 언제나 그렇듯이 조사 결과가 사람들의 깊은 속마음까지를 모두 대변하지는 못 한다. 사전 조사 때 다들 맛있다고 대답했더라도, 어디까지나 그것은 1회용 맛 테스트 순간에 나타낸 응답이다. 사람들은 맛의 변화보다 코카콜라의 변하지 않는 전통이나 애착이 가는 추억을 마실 수도 있는데, 그걸 놓쳤다. 즉, 브랜드 애착(brand attachment)의 개념을 간과한 셈이다.

사람들은 누구나 어떤 대상에 애착을 느낄 수 있다. 누구에게나 애착의 대상이 있는 법. 기호학자인 아서 아사 버거(Arthur Asa Berger)는 우리네 일상생활에서 중요한 역할을 하는 기호품을 애착의 대상이라고 했다(엄창호 역, 『애착의 대상』, 2011). 미국을 가리켜 코카콜라의 제국이라고 하는 말도 있듯이 코카콜라는 미국인에게 있어 음료 이상의 추억이자 애착의 대상이었을 터. 뉴 코크가 출시되자 한동안 오리지널 코카콜라를 둘러싼 사재기와 암시장이 성행했을 정도로 코카콜라에 대한 미국인들의 애착은 대단했다. 워터게이트 사건과 베트남전쟁의 패배로 인해 혼돈에 빠져있던 1985년 시절의 미국인들이 100년 브랜드인 코카콜라가 정녕 바뀌지 않기를 바랐을 것이다.

꼭 필요하다면 새로운 것도 있어야겠다. 하지만 반드시 새로워져야 할 필요는 없다. 기업 경영에서든 인생 경영에서든 새롭지 않은 오리지널이 더 좋을 때도 많으니까. 새롭다고 다 좋은 것만은 아니다. 옛 친구가 더 좋듯이 말이다.